Intro

마취의 시작과 끝은 asymmetric하다. hysteresis가 나타난다.

기존에는 이것이 약동학적인 효과인 줄 알았는데 이것이 신경 동역학 때문이라는 제안이 제기되고 있다.

마취가 시작되기 위해 필요한 마취제의 양은 유지하기 위해 필요한 양보다 크다. (neural inertia) 그러나 이것이 인간에게 있는가는 controversial하다 (!)

fMRI로는 이걸 테스트한 적이 없다고… 이 논문에서는 마취제 농도 조절해가면서 dynamic functional connectivity, temporal autocorrelation을 봤다고 한다.

Methods

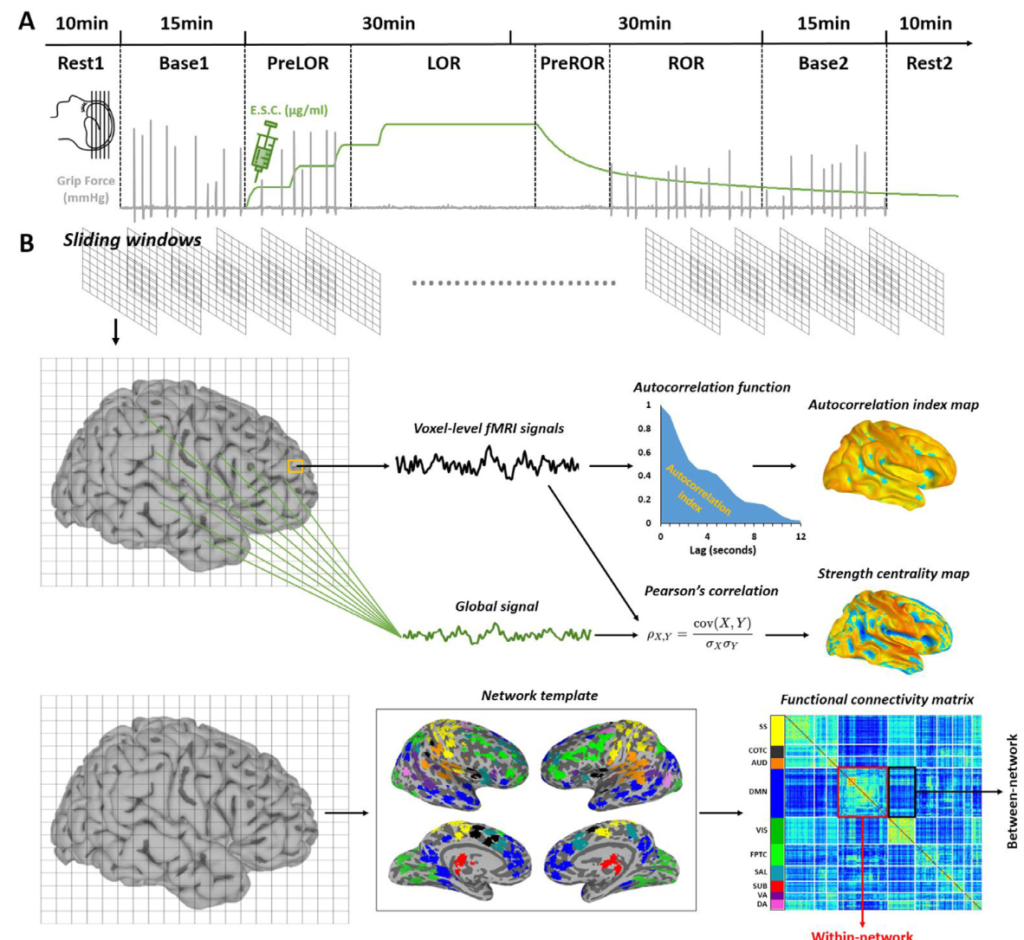

우선 이 논문은 재활용 데이터인듯. 26명의 건강한 피험자. 프로포폴 투여 (hemodynamics 안 변화시키고, 적정이 가능).

Results

cue 주면 고무공 쥐어잡고 상상하는 task가 있는 상태. 근데 그게 중요한 건 아닌 거 같고. 회복과정에 대한 분석인거 같다. 그러니까 이 데이터는 재활용이라는 것 …

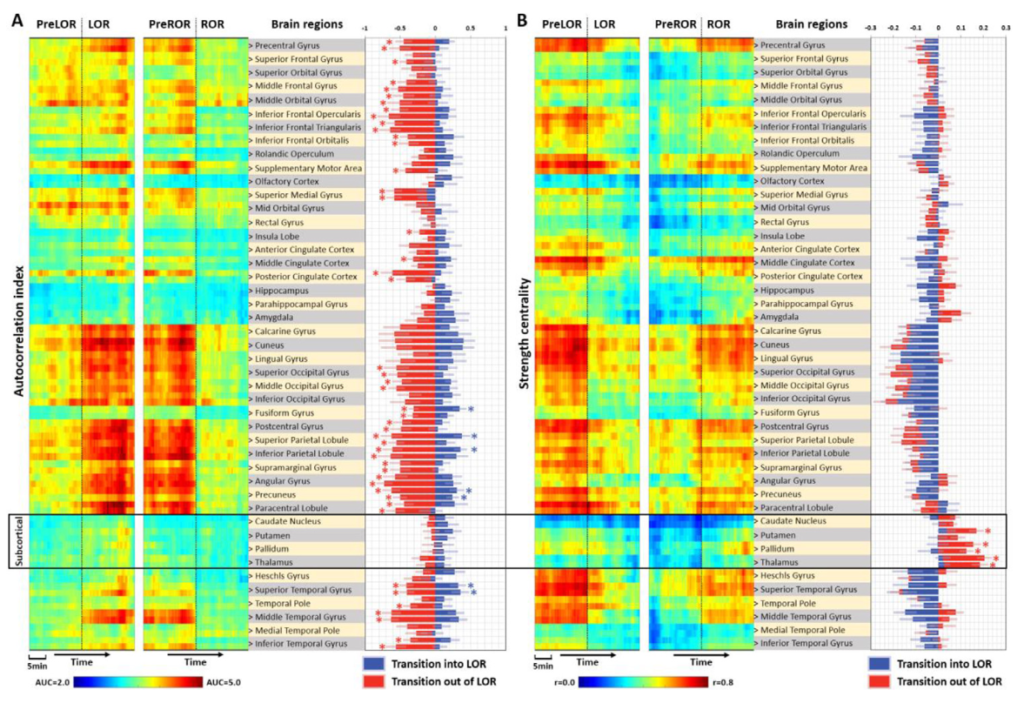

autocorrelation 구하고 그 밑의 면적 AUC 구해서 그걸 autocorrelation index라고 부른다고 한다. 높을수록 slower dynamics에 해당.

모든 뇌 신호를 합치고 그것과의 peasron correlation을 구해서 그것을 strength centrality로 정의했다.

알려진 ROI대로 network 만들고 영역간에 correlation 계산.

이 데이터들을 2분이라는 sliding window 구역 안에서 average(?) 한 것 같다.

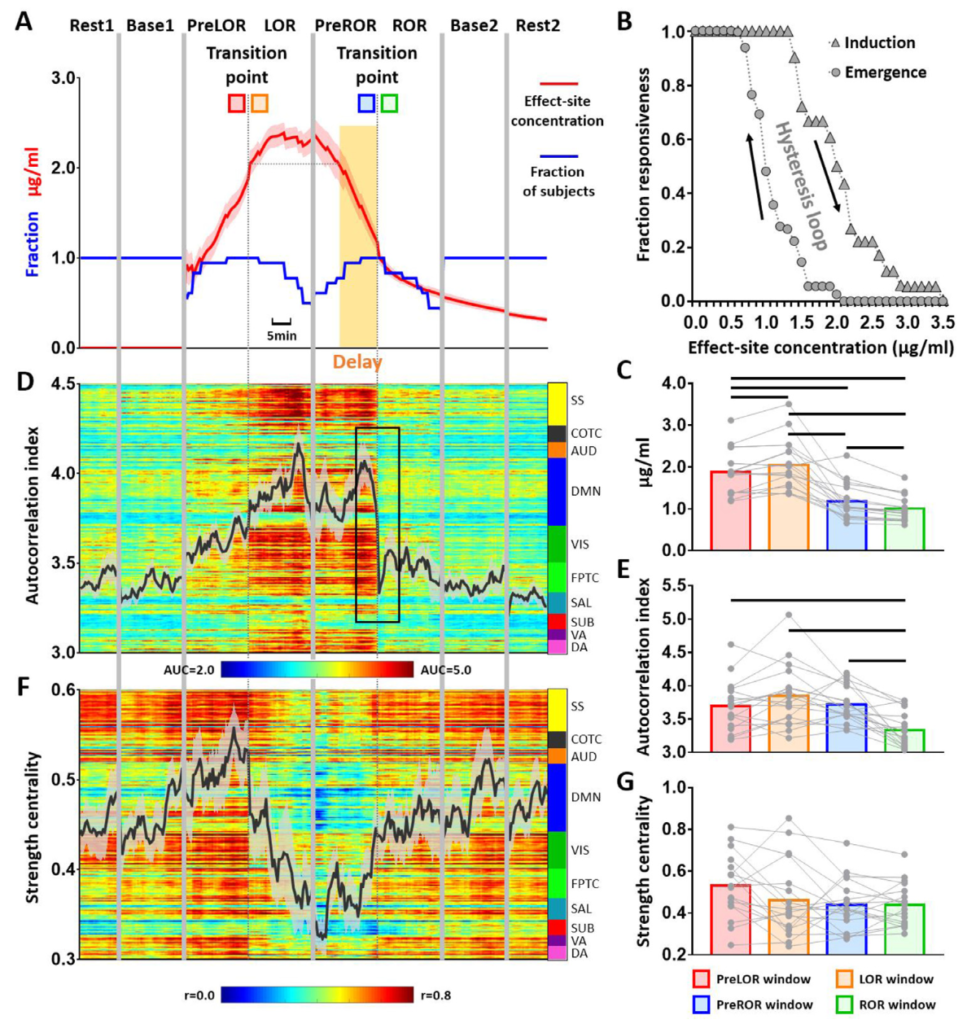

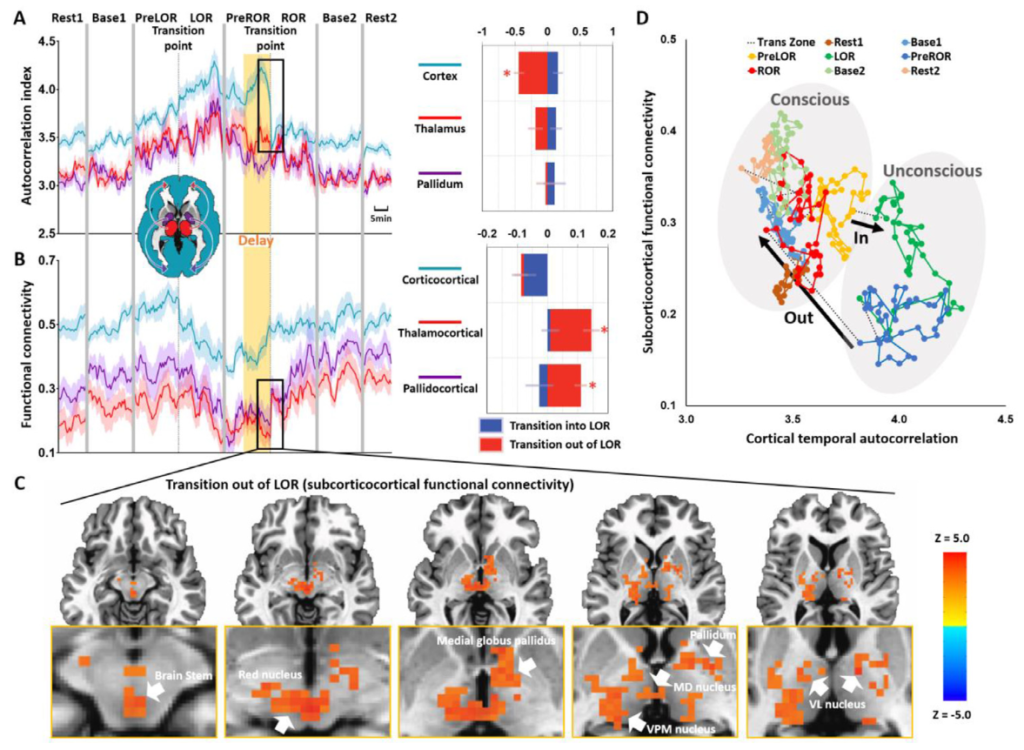

우선 Fig 2A보면 LOR이랑 ROR일때 마취약 농도 다르니까 뭔가 delay 있다는 건데…. 이건 잘 모르겠다 ㅋㅋ B처럼 plot하면 확실하게 hysteresis 나타나기는 한다.

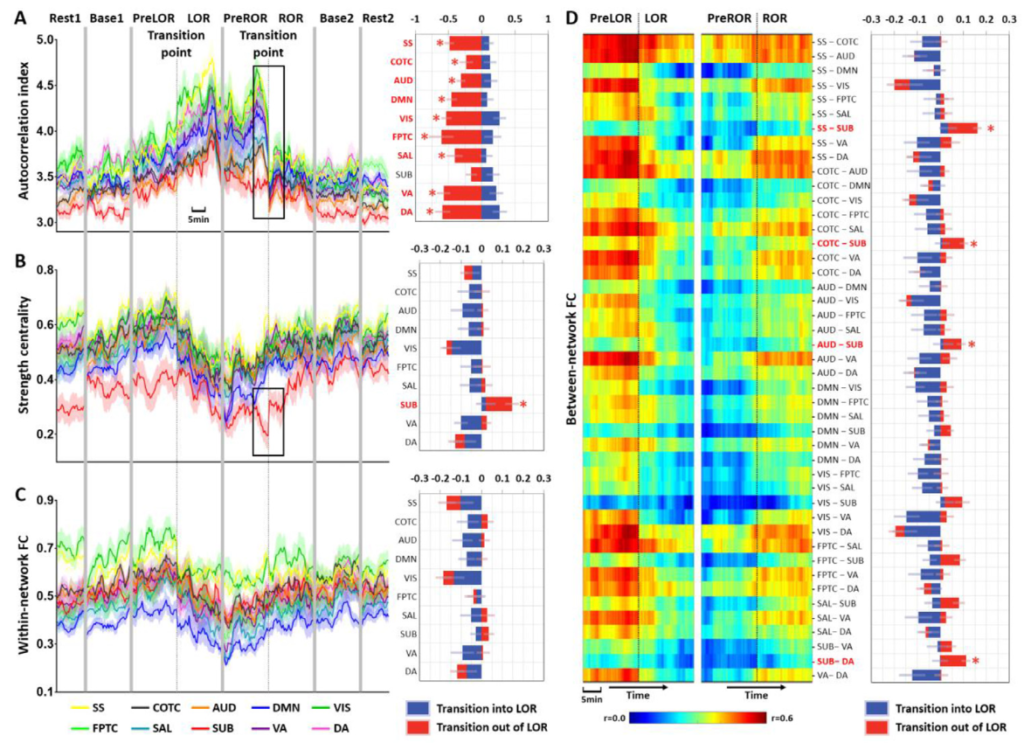

autocorrelation의 경우에는 PreROR에서 ROR로 갈 때 특히 심하게 뚝 떨어진다. 각 부위가 각자 난리난다는 건데 왜지? strength centrality는 의식이 있는 동안은 크게 차이 없음.

신기하게도 subcortical은 ROR 전후로 차이가 temporal autocorrelation 차이가 없었고, strength centrality는 크게 증가했고, within-network connectivity는 변화 없었다. 이건 between network connectivity가 크게 증가했기 때문으로 보임. 결국 subcortical과 cortical의 연결이 살아날때 의식이 깨어난다는거… 신기하군.

90개 영역을 하나하나 뜯어봄. ROR 일어날 때 많은 영역에서 autocorrelation index 팍 감소함. subcortical 같은 경우는 strength centrality가 확 증가함. 그런데 이게 결국 cortex의 synchronized activity가 멈추고 thalamic input이 살아난다는건데 이걸 좀더 biological origin을 더 써줬으면 좋았을 텐데… discussion에 나올라나?

이번에는 cortex, thalamus, pallidum 이렇게 3그룹으로만 묶고 분석 진행함. 그래도 똑같은 결과 관찰. D처럼 trajectory 그리는거 이거 왠지 TDA랑 비슷한 거 같은데… 이렇게 하면 되겠다.

Discussion

LOR에서는 gradual change가, ROR에서는 abrupt change가 관찰된다는 게 차이점. 이것은 pharmacokinetic factor로 설명할 수 없다는 것.

Propofol 농도 증가하면 local neuronal sync가 늘어난다. 그로 인해 temporal autocorrelation이 증가. 그런데 재밌게도 LOR의 시점에 이러한 수치의 급작스런 변화를 보지는 못함. 의식소실은 gradual한 현상인가?

electrophysiological study와 종합해 보자면, subcortico-cortical interaction은 의식회복의 메커니즘인 것 같다. 이렇게 fMRI뿐만 아니라 다른 연구와 조합해서 얘기하는 게 중요해 보인다…

또 하나 중요한 생각거리: cortico-cortical이랑 subcortico-cortical 중에 뭐가 마취에 중요한가. 이 논문에 따르면 둘 다. corticocortical은 top-down, subcorticocortical은 bottom up information processing에 해당한다. 이것은 Larkum theory하고도 합치.

여담으로, Intro에서 Halassa, Saalmann, Larkum 논문 인용한다는 게 너무 좋다. 일단 교수님이 그 논문들을 알고 있다는 소리고… 나도 왠지 그 급이 될 수 있을 것만 같은 기대.

그나저나 fMRI 논문들은 늘 워딩이 화려하다. 나도 이런 말들을 써야 할텐데… 많이 읽어야겠지…