지난주 논문스터디에서 정말 재밌는 논문을 읽었다.

2020년 2월 Cell지에 실린 논문인데

Suzuki, M., & Larkum, M. E. (2020). General Anesthesia Decouples Cortical Pyramidal Neurons. Cell, 180(4), 666-676.e13.

저자가 고작 2명…. 경악.

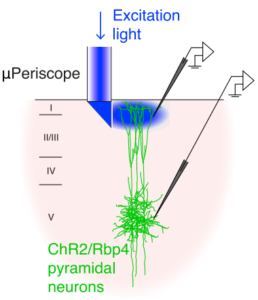

저자들은 2017년에 microPeriscope 라는 기술을 개발했다. (2017 Nat Comm)

그것인즉슨, 잠망경처럼 거울로 레이저를 90도로 꺾어 특정 피질층만 자극하는 기법이다.

(정말 얼마나 정교한가는 둘째 문제겠지만)

이걸 이용해 3년간 연구한 결과물이 이번 논문인 듯.

대부분의 피질은 5~6층으로 이루어져 있고, 세로로 피질을 관통하는 pyramidal neuron이 존재한다.

저자들은 쥐의 체감각피질의 Layer 1의 dendrite를 레이저를 쏘아서 자극하고

L5에 존재하는 soma에서 포텐셜을 측정했다.

정상 상태에서는 빛 자극이 세포체의 탈분극을 유도했지만,

마취제를 투여하면 dendrite의 신호가 soma에 전달되지 않았다.

즉 마취상황에서는 dendrite와 soma의 coupling이 끊어진다는 것.

information flow가 차단된다는 것.

특히 재미있는 것은 이것이 마취제의 종류와 상관없이 일어났다는 점이다.

사실 제각기 다른 마취제가 어떻게 같은 기작을 일으킬 수 있느냐가 미스터리 중 하나인데,

현상학적으로는 모든 마취제에 대해서 이런 decoupling이 일어나니

이것이 마취제의 common target이 아니겠느냐는 것이 저자들의 주장이었다.

dendrite에 가해진 신호는 약 L3~L4에서부터 사라지는데,

도대체 어떤 채널이 문제가 되길래 이런 일이 일어나는지 보았고,

dendrite상의 mAchR이나 mGluR을 막거나,

관련 시상핵인 POm을 deactivate하면 dendrite-soma decoupling이 일어남을 확인했다.

정리하자면, B의 3번, 즉 distal dendrite와 soma 사이의 영역이 decouple되면

thalamus도 비활성화되고, 그렇기 때문에 corticocortical도 차단된다는 것이다.

이것이 일종의 positive feedback으로 작용하기 때문에

의식의 ON/OFF state에 대한 hysterisis가 생겨나는 것 아닐까.

즉, 웬만한 일이 있지 않으면 깨어 있던 뇌가 잠들지 않고, 잠든 뇌가 깨지도 않는다는 것

기면증이나 hyperactivity도 이것과 관련이 있지 않을까 싶다.

마취의 두 가지 원리, thalamocortical이냐 corticocortical이냐에 대한 논쟁이

사실은 한 가지 현상이었음을 이 논문은 보여준다.

사실 이 논문을 읽으면서 가장 크게 내가 느낀 것은

subcortical 신경핵이나 circuit들은 파워 서플라이에 불과하다는 것,

진짜 의식이라 불릴 만한 사건이 일어나는 곳은 역시나 thalamocortical network라는 것.

신기한 것은 이번에 번역한 책 에서도

L5를 “입출력 단자”로 정의하고 있다는 점이다.

thalamocortical network가 dynamic core로서 기능하고,

그것이 다른 subconscious routine을 작동시킬 때 L5를 이용하는데

그것이 차단되면 의식도 지장을 받겠지.

어쩌면 단자 기능을 하는 영역의 L5뿐만 아니라

역동적 핵심부의 다른 영역들도 L5를 통해 서로 재유입 상호작용을 하고 있을 거다.

에델만 할부지의 통찰이 2020년 논문에서도 들어맞다니…

진짜 대단하다.

근데 이 논문… 통계처리가 너무 엉망 ㅠ

P-value가 유의한 게 4마리 중 3마리라니..

스즈키상.. 이것이 당신의 최선이었습니까…